Te la sei cercata? Non basta: te la devi meritare.

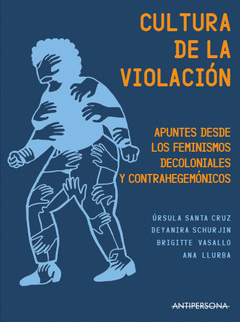

Ma l’avrei scoperto solo a casa, il tempo di far cadere dal pero due commesse de La Central in c. Mallorca, che sembravano ignare di cosa fosse la… Cultura de la violación (2019, pubblicato inizialmente da Flâneur nel 2017). Poi una delle due ha scoperto quale fosse la casa editrice, e in un balzo mirabile ha sottratto alla mensola più alta questo libricino, che pareva un pamphlet. Sette euro.

Ero già pronta a leggerlo nel bar della libreria ma, quando mi sono arresa all’afa della terraza e mi sono installata all’interno, ho sperimentato la carrambata del secolo: seduto accanto a me c’era un compagno delle medie di mio fratello! Avevamo venticinque anni da riassumerci davanti a un café con hielo, e tra le tante novità c’era il fenomeno descritto da Giulia Blasi: sempre più uomini si fanno sentire anche in Italia contro la cultura dello stupro.

Dunque mi toccava tornare a casa, coi capelli appiccicati alla schiena sudata, per poter aprire il libro e… leggere della violenza a Brigitte Vasallo.

L’attivista non ne aveva mai parlato prima, ma ha ricevuto la prima gogna mediatica per le sue riflessioni sul caso de La Manada: una profusione di commenti sul fatto che a Vasallo, una “bollera malfollada” (“lesbicaccia che non scopa”), non poteva mai succedere ciò che era accaduto alla ragazza violentata (letteralmente) dal branco. E allora, avverte l’autrice, se le donne sono disumanizzate e considerate un oggetto, e se “l’unica possibilità di esistenza dell’oggetto è attraverso il soggetto”, si arriva al paradosso: te la devi meritare, la violenza. Devi esserne degna, perché nella cultura dello stupro diventa un “regalo di esistenza, una ricompensa per l’oggetto”. Le prove? L’immagine dei tweet ricevuti a proposito de La Manada, tra i quali per me vince ZoteParo: “A questa lesbicona femmigrulla non la stupra neanche il moro più in astinenza, aaarrrgggggg” (p. 17, l’ultima parola è copiata paro paro, il resto qui e in seguito è una traduzione mia).

Non è mica una questione di uomini e donne, spiega Vasallo: secondo il CDC, un bambino su sei e una bambina su quattro subiscono abusi sessuali prima di compiere 18 anni. Dunque, ciò che le vittime di stupro hanno in comune “non è il fatto di essere donne, ma il fatto di essere state violentate da uomini”. Lo stupro non si riduce a “uomini stupratori e donne stuprate”, ma a una questione di “potere strutturale spalleggiato da meccanismi di cosificazione”, che hanno come bersaglio le persone in posizione subalterna. Nelle campagne antistupro c’è il mostro cattivo, o la vittima che piange: mai che impugnasse una pistola, perché, come Vasallo segnala altrove, decostruire la mascolinità significa che gli uomini ora possono piangere, ma decostruire la femminilità non include l’idea che le donne possano usare la violenza. No, devono essere le vittime perfette. “Per poter disporre di un’altra persona, bisogna disumanizzarla, renderla irriconoscibile, esogena, alterizzarla” (p. 15). Mi viene da pensare all’immagine del “pezzo di carne” (che di certo, postilla vegana, non “alterizza” solo gli individui della mia specie!), ma Vasallo imperversa: c’è una dinamica dello stupro come castigo, come affronto che uomini di origini geografiche diverse si fanno tra loro, attraverso i corpi delle donne che rappresentano la patria. Ecco qua la prospettiva “razziale”: a Colonia quanti uomini bianchi commisero abusi? Quante donne razzializzate subirono quegli abusi? E Abu Grahib non è stato il tipico esempio di stupro usato verso degli uomini (anche da militari donne) come arma da guerra?

A questo punto entra in contropiede Úrsula Santa Cruz Castillo, nel secondo saggio del volumetto: può il genere come categoria di oppressione spiegare la violenza esercitata su donne razzializzate e impoverite dai colonialismi? “Continueremo a insistere sul patriarcato come sistema di oppressione comune a tutte le donne?” si chiede Castillo a p. 27, e mi ricorda la giovanissima attivista latina che non riesco più a rintracciare, ma che ironizzava su TikTok: “Beata te, se il massimo dell’oppressione che ricevi è per il fatto di essere donna!”. Anche Castillo non le manda a dire: “Il vostro universalismo ci nega e ci annulla”, in quest’Europa che promuove il modello della femminista egemonica “emancipata”, che l’8 marzo grida “Se toccano una, ci toccano tutte” intanto che lo stato guatemalteco assassina proprio un 8 marzo 43 ragazzine e adolescenti che non erano bianche, né europee, dunque non erano “donne”. Non sono donne neanche le molte migranti cis e trans che “si definiscono come lavoratrici sessuali, mettendo in discussione e decostruendo il discorso stigmatizzante, moralista e vittimista del femminismo abolizionista e molte associazioni di ‘salvatrici delle puttane'”.

Castillo è arrabbiata e sa che è un problema (vedesse quanto lo è in Italia, dove il tone policing la fa da padrone!): le femministe bianche si sentono “aggredite” dai sistemi di lotta delle razzializzate, ma se fossero nei panni di queste ultime capirebbero la necessità di togliersi “questi occhiali che vedono solo il genere” (p. 35), e ripenserebbero un po’ la tanto nominata sorellanza.

E qui, non venitemi a picchiare apposta, ho pensato all’ultimo accorato appello della scrittrice che ha unito e commosso mezza Italia, e che ci invitava a non dividerci tra noi facendo il gioco dei misogini: l’idea in sé mi trova d’accordissimo, anche perché non ho motivi particolari per sentirmi esclusa o incazzata più del dovuto. Ma capisco l’attivista di cui sopra che su TikTok chiosava: scusate, ma la sorellanza io ce l’ho con le mie compagne di lotta.

Certo, è così umano pensare che i “veri problemi” sono (letteralmente) i cazzi nostri. La moglie spagnola di un amico considerava delle piagnucolone quelle che non apprezzavano il catcalling, mentre spiegava a un mio ex che il suo problema era quello di mettersi sempre con delle femministe (ehm). Poi è scesa in trincea per i diritti delle donne (o meglio, i suoi), quando ha capito che nella sua azienda non l’avrebbero considerata al pari dei colleghi uomini. Antifemminista, mica scema.

Non so cosa risponderebbe a Deyanira Schurjin, che mi chiede: quella per arrivare in Europa è una “rotta” o un’avventura? Perché nel secondo caso chiunque può essere il tuo stupratore, torturatore o prosseneta, e nel primo, con un po’ di fortuna, ti violenta solo il tuo protettore, o al massimo qualche amico suo. In quelle che furono colonie occidentali, lo stupro è un’arma da guerra, o uno strumento perpetrato da organizzazioni criminali, mentre nel cosiddetto Occidente la vecchia struttura di dominazione maschile è presente “in un formato di minore intensità” (p. 41), reso invisibile e naturalizzato: la maggior parte della violenza di genere è costituita da atti individuali. Ma non ci inganniamo: anche quello porta alla vessazione e denigrazione e può degenerare nel femminicidio, perché “gli elementi centrali nella configurazione del dominio maschile sono esattamente gli stessi”. Nelle zone di conflitto, invece, “il corpo della donna si trasforma in un’ulteriore parte del territorio”, con un’aggravante in quei casi in cui le donne subiscono anche la violenza privata dei propri compagni, “allo stesso modo delle donne occidentali” (p. 42).

Inutile indignarsi con condiscendenza, formare associazioni al grido di “Mai più!”, e denunciare la violazione dei diritti umani, che ormai sono soprattutto “la base teorica del modo in cui si produce la ricchezza”, e invece di promuovere una distribuzione equa del potere perpetrano “i processi dominanti di divisione sociale, sessuale, etnica e territoriale” (p. 45). Dell’excursus, per me sconcertante, che l’autrice fa su Camille Paglia e le sue critiche al “femminismo egemonico”, vorrei segnalare soprattutto questa idea: per le donne razzializzate l’unica opzione è difendersi, invece di finire distrutte e senza risorse. D’altronde esiste un femminismo bianco “della vendetta”, che Schurjin individua in Despentes, Solanas, Salander e altre. Confesso che qui mi è venuto da pensare alle trappole del cosiddetto empowerment, tra cui quella di colpevolizzare le vittime, ma ancora una volta mi devo ricordare che, se violentano me, almeno ho il passaporto giusto per recarmi dalla polizia.

Concludo con i quesiti di Ana Llurba, che fa un excursus sul mito della partenogenesi nel Mediterraneo e mi ha messo in crisi sul “consenso” di Maria di Nazareth: non so il vostro parroco, ma il mio al catechismo lo dava per scontato! Ok, quell'”Io sono la serva del signore” arriva ex-post, però Dio è onnisciente… Vabbè. Da tutto questo retaggio culturale, secondo Llurba, ci è rimasta “un’eco misogina che difende la vittima solo se è stata previamente santificata” (p. 58), nella collaudatissima dicotomia (denunciata perfino da Jovanotti!) tra la vergine e la puttana.

Questo libro mi ha fatto riflettere anche nei punti in cui non sono d’accordo: è minuscolo ma ben compatto, su tutti i fronti. Spero venga tradotto presto in italiano, e…

… Ok, non resisto e concludo con un ultimo auspicio di Brigitte Vasallo:

“La decostruzione del razzismo, del maschilismo, della omo-lesbo-transfobia ecc. non è un privilegio di gente benestante con vite facili e stupide, senza nessun trauma e senza altre occupazioni che quella di psicanalizzarsi in eterno. Al contrario. Delle nostre ferite, possiamo farne un rizoma” (p. 13).