Ecco qui (scorrendo dal basso) le puntate precedenti.

Alcuni nomi e fatti sono stati alterati per questioni di privacy, ma le cose sono andate più o meno così.

Fiori da un’amica

Ottocento è troppo, seicento è giusto.

Ma un fesso disposto a cacciare mille euro sarebbe facile da trovare, per il bell’uomo brizzolato che mi mostra l’attico gelido. È una casa che funziona per esclusione. L’unica stanza degna di questo nome va adibita per forza a camera da letto, trasformando così in salotto lo spazio che la unisce a una sorta di insenatura oblunga: la cucina. Da quella, tre gradini portano a una piattaforma spoglia che è stata sottratta al terrazzo condominiale, insieme a un terrazzino delimitato da una staccionata a rombi. Al di là della staccionata intravedo piantine di marijuana, e la bandiera indipendentista che, mentre arrancavo sulla strada in salita, ho visto svettare sulla facciata color bianco sporco. Le pareti sembrano fatte di carta velina: sentirò tutto ciò che dicono e fanno i vicini. A quanto pare sono pochi, e quasi tutti musicisti, il che non mi rassicura sui rumori molesti… Ma sarà una convivenza pacifica, mi promette il proprietario, e capisco che è cresciuto lì dentro come l’uomo col mastino era cresciuto nel palazzo che reclamava come suo. Solo che questo bell’uomo brizzolato, che nel profilo gmail sta facendo yoga, possiede il suo palazzo per davvero, l’ha ereditato dal padre. Forse è per questo che sfodera un sorriso zen, quando gli chiedo il prezzo e mi preparo a trattare: ottocento è troppo, seicento è giusto.

“Voglio solo quattrocentosettanta euro” annuncia lui.

Ho la faccia di culo di chiedergli uno sconto.

Ovviamente respinge la richiesta, ma si vede che gli sto simpatica. Quello che non sa è che, due ore prima del nostro incontro, mia madre mi ha chiamato per annunciarmi che la nonna era morta. Poche settimane prima, a Pasqua, nonna mi aveva rimproverato benevola perché non ero andata da lei.

La reazione immediata alla notizia è stata quella di “fare cose”: dopo una ricerca folle quanto vana per partire quella notte stessa, ho acquistato il biglietto aereo per presenziare almeno al funerale. Poi mi sono sciacquata il viso: non potevo permettermi di aspettare oltre, dovevo aggiudicarmi l’attico prima di partire.

Salutato il mio nuovo padrone di casa, per omaggiare la nonna visito tutte le chiese che trovo: mi incuriosiscono le madonne sugli altari. Quella del Carme quasi si dimentica di reggere il bambino, che sembra schiaffato lì a giustificare la presenza di una donna su un altare cristiano. La Grande Madre è ancora tra noi, direbbe la junghiana.

Mia nonna era la grande madre della “famiglia degli gnocchi sfatti“. La sua, di madre, l’aveva messa a balia quando era ancora più piccola di quel bambino sull’altare, e la balia era come una madre per lei. Quando la famiglia di sangue se l’era “ripresa”, lei aveva pianto molto. Ti riportiamo a casa, le avevano promesso. Chissà se nonna si sentì mai a casa da qualche parte.

È come uno strappo che nella mia famiglia, saltando qualche generazione, si trasmette di donna in donna: la separazione da una casa reale o immaginaria, che resta lontana anche quando ci siamo dentro.

Gli uomini che ci procuriamo “noi dello strappo” sembrano più brillanti, più interessanti di noi, ma è così evidente che siamo noi a sostenerli che mi chiedo come il particolare sfugga ai più. Mentre accenno un inchino alla madonna del Carme, mi rendo conto che da quando sono adulta mi deve ancora succedere, che uno sostenga me.

***

Chi vive fuori arriva sempre tardi.

Ammesso che fai in tempo per l’addio, non sei stata lì fin dalle prime ore. Sei eternamente in difetto con chi resta.

Io sostengo mia madre nella camminata rituale dietro al feretro: vedere mamma struccata in mezzo a tanta gente mi dà la misura del suo dolore, dello scompiglio portato da un lutto. Stringo mani, mi faccio strada tra volti che non riconosco più, mentre cerco una risposta adeguata alle condoglianze.

Quando mamma annuncia al cimitero che le ossa del nonno riposeranno insieme alla moglie, senza pensarci commento: “Certo che lui sarà entusiasta!”. Lo dico perché coi cugini, passeggiando tra i viali costeggiati da lapidi, abbiamo appena rievocato i litigi un po’ comici di quella coppia d’altri tempi. Anche mamma risponde con uno scherzo, ma si vede che c’è rimasta un po’ male.

“Too much” commenterebbe forse Bruno. Penso a lui solo in quel momento, e penso pure allo Spazio. Devo ripartire la mattina presto per quella sorta di tirocinio che inizia proprio l’indomani: perché l’omologazione funzioni, la frequenza dev’essere obbligatoria. Mia madre è livida al pensiero che io riparta già, ma le ho promesso che tornerò.

Penso a tutto questo mentre vedo la nicchia richiudersi sulla mia infanzia, sui nonni e sui loro litigi davanti agli gnocchi che si sfrangiavano nel cucchiaio. A riscuotermi è una voce che ricordavo giovane. Girandomi mi trovo davanti un uomo distinto, dai capelli bianchi.

“Questa signorina da piccola era splendida, e adesso è solo bellissima!”.

Ci metto un po’ a riconoscere il mio “primo amore”: così lo chiamavano ridendo, in famiglia, quando a quattro anni lo invocavo per giocarci insieme. Lui di anni ne aveva una ventina, e mi trovava molto buffa, e adesso che ha una moglie della mia età è tra quelli che ancora mi ricordano come “una delle più belle bambine mai incontrate”.

“E poi cos’è successo?” provo a sorridere.

Ma lui me l’ha appena detto con adulazione affettuosa: da bambina ero meravigliosa, adesso sono “solo” bellissima. Tra me e me lo correggo: più che altro sono “solo” io, io e basta.

Prima di lasciare il cimitero, un fratello di mio padre ha sottratto dei fiori freschi alla nicchia appena chiusa: li ha portati alla mia nonna paterna, che non ho mai conosciuto. Le mie due nonne erano colleghe a scuola, ed erano cresciute insieme come sorelle. Lo zio è soddisfatto del suo furto innocente:

“A mamma ho detto: ‘Te li manda l’amica tua’”.

Il giorno dopo, mentre scendo dall’aereo che mi ha ricondotta a Barcellona, mi accorgo che non sono tornata da sola: mi sono portata dietro tutte le donne della mia famiglia.

D’ora in avanti camminano tutte insieme a me.

A mercoledì per il seguito!

Se vi piace ciò che scrivo, date un’occhiata al mio Sam: non glielo ricordate, ma ha vinto un premio proprio figo.

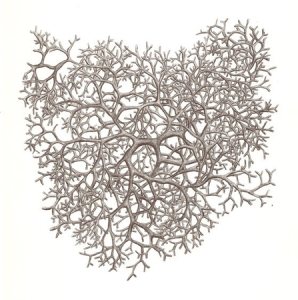

Sto cercando di capire: ‘sto caos generale, che “mi rappresenta”?

Sto cercando di capire: ‘sto caos generale, che “mi rappresenta”?