No, scusate, una volta che ho una botta di culo ve la voglio raccontare.

Anche perché venerdì 16, il primo giorno della chiusura dei locali di ristorazione in Catalogna, era iniziato come di consueto: con me buttata giù dal letto da una bussata del tecnico dell’ascensore, e con la visione improvvisa del mio ragazzo steso a terra in salotto, con addosso uno stenditoio rovesciato.

Tutto normale, insomma.

Due premesse:

- se dobbiamo dar credito alle leggi di Murphy, l’ascensore s’era guastato per causa mia: la sera prima m’ero decisa a comprare, per la prima volta da mesi, una damigiana d’acqua da otto litri, dunque sarebbe stato un peccato per la mia sfiga universale che non me la dovessi trascinare a piedi per quattro piani;

- per una serie di questioni complicate da spiegare, il mio ragazzo non ama i materassi, dunque se resta da me a dormire lo fa a terra in salotto: lo stenditoio, carico di lenzuola salvate al tempo incerto della nottata, gli si sarà rovesciato addosso mentre scalciava nel sonno.

Capite? Normale amministrazione, come era normalissimo per i miei standard di vita che quel giorno avessi a pranzo la mia ex suocera. Che, va da sé, non avevo mai conosciuto prima di allora.

Il fatto è che la madre del mio ex (e attuale coinquilino) si trovava in visita a Barcellona, rea di compiere gli anni proprio adesso che scattava il decreto di chiusura dei locali. Quindi il suo ultimo giorno di permanenza rischiava di risolversi in un mesto picnic al parco insieme al figlio, con una temperatura che, almeno al mattino, era scesa pure a nove gradi.

Il mio ex (che d’ora in avanti chiameremo “il coinquilino”) s’era preparato una rigorosa tabella di marcia per le pulizie, che la visione del mio ragazzo steso a terra con uno stenditoio addosso gli aveva mandato a carte quarantotto. Devo dire che non era previsto che il mio ragazzo restasse a dormire, ma la sera prima io e lui avevamo utilizzato il fatto che fossi in finale a questo concorso come scusa per una cena cinese al Da Zhong: in fondo mezza città si stava congedando dai bar con un'”ultima cena”, e io confidavo nella mia irrimediabile divergenza di gusti gastronomici con la popolazione barcellonese per trovare un posto libero al mio cinese preferito. Tanto avevo ordinato una cena leggerissima: tofu piccante con riso in bianco, insalata di tagliolini, taccole, melanzane saltate. Risultato: un’oretta dopo, il mio ragazzo giaceva quasi esanime sul mio divano, e a quel punto aveva rinunciato a tornare a casa in bici per crearsi il solito giaciglio sul pavimento. Perché io me la faccio solo con gente normale.

“Poco male” aveva commentato a quella vista il coinquilino, con la mente già rivolta alla candeggina da spargere l’indomani in onore di sua madre in visita. “Tanto quello si sveglia presto per correre fuori a scrivere.”

Sì: a scrivere in un bar, quando i bar hanno dei tavolini a disposizione. Con i locali chiusi ai clienti il mio ragazzo ciondolava ancora rincoglionito sul divano alle dieci di quel fatidico venerdì mattina, e il coinquilino era stato sul punto di minacciare una strage a base di gavettoni alla candeggina. Per fortuna, dopo un civile scambio di battute passivo-aggressive, è finita così: mentre il coinquilino scatenava l’inferno in salotto con scopa e paletta, il mio ragazzo si impegnava a buttare al posto nostro tutto il vetro (due bustone piene), e intanto si rifugiava in cucina a fregarmi i pancake che stavo cucinando per la colazione…

Sì, lo so: finora vi sto descrivendo la mia sfiga di tutti i giorni. Abbiate pazienza perché mezz’ora dopo, finalmente, ero sola in casa! Non mi restava che fingere di pulire un po’ anch’io. Stavo addirittura per passare lo straccio quando, alle 10.56 precise, mi è giunto un WhatsApp a sorpresa: “Arrivo giusto in tempo!”.

E adesso chi minchia era? Oddio. Oddio. Oddio.

Era un amico che avevo conosciuto grazie al (defunto) gruppo di scrittura: l’avevo incontrato qualche giorno prima fuori al palazzo in cui lavora come portiere, e sì, ci eravamo ripromessi di prenderci un caffè proprio quel venerdì alle 11, nel Cappuccino di fronte alla metro Jaume I. Solo che la questione della chiusura dei bar ci aveva spiazzati, e m’era parso di capire che l’incontro era annullato… Ok, era parso solo a me. Magnifico.

È finita che il malcapitato mi ha aspettato al freddo per un quarto d’ora, il tempo che ci ho messo a infilare una tuta inguardabile e correre in strada. Andava da sé che il caffè lo offrivo io.

Ed ecco, finalmente, la botta di culo: o almeno la prima parte. Il bar non solo era aperto (purtroppo molti locali hanno deciso proprio di chiudere i battenti), ma aveva pure dei tavolini all’interno! Piazzati a distanza ragionevole, occupati solo per la metà. Evviva, non dovevamo congelarci in piedi là fuori! Com’era possibile, la storia dei tavolini? Era una deroga, una questione di licenze? Inutile farsi domande: ho ordinato i due caffè e ho ascoltato al calduccio i resoconti divertentissimi sul condominio in cui lavora il mio amico (che prima che arrivasse il covid faceva cabaret). Ero pure vicina al supermercato bio: a quel punto potevo trasformare quella pausa caffè in qualcosa di utile, e comprare due dolci per l’ex suocera in arrivo a casa…

Ma no, aspettate: all’inizio del post non mi riferivo alla botta di culo di trovare dei tavolini disponibili in un bar. La questione è che ho avuto la fortuna ancora maggiore di scoprire in tempo che non era così.

Perché, nel momento esatto in cui mi alzavo per andare a pagare alla cassa, sono entrati due agenti della Guardia Urbana. È stato chiaro fin da subito, a tutti i presenti, che non erano venuti a prendersi il caffè.

Il fatto è che, ho intuito all’improvviso, neanche noi avremmo dovuto prenderci il caffè, non all’interno del locale almeno. Non c’era nessuna deroga: il bar stava contravvenendo al nuovo decreto. Io mi ero alzata giusto in tempo, ma la gente agli altri tavoli sarebbe stata buttata fuori in 3, 2, 1…

A dirla tutta, il barista era troppo intento a balbettare scuse con gli agenti per prendere i miei soldi, quindi potevo addirittura andar via senza pagare! No, scherzo, ma m’inquietava restare lì mentre gli agenti, che non avevano occhi che per i malcapitati ancora seduti, andavano a salutare questi ultimi di persona con tutti gli ossequi, e con formalità sinistra li “invitavano” ad alzarsi…

Io invece ero libera di andare a saccheggiare il banco dei dolci del supermercato fighetto, e ormai ero pronta a tutto: alla visione improvvisa del coinquilino e di sua madre giusto sotto il mio palazzo, proprio mentre accompagnavo l’amico portiere/cabarettista almeno fino a Plaça Catalunya (tanto quest’ultimo era ormai rassegnato alle mie defezioni); alla lunga chiacchierata che avrei portato avanti con la mia ex suocera mentre il coinquilino ci metteva un’ora d’orologio a preparare il suo mitico risotto alla zucca; al messaggio di cinque minuti con cui un amico ricercatore rimasto fregato dai bar chiusi (e dal fatto di vivere in una stanza piccola e senza ricezione wifi) si accollava a merenda il giorno dopo.

Ma che me ne fregava. Avevo avuto una botta di culo nella mia vita recente, e la cosa mi stava aprendo nuovi scenari: che altro mi potrebbe succedere, in una vita in cui ho culo? Che il mio ragazzo impari a dormire su un materasso? Che il coinquilino adotti lo slogan femminista: “più polvere in casa e meno polvere nel cervello”? Che le misure anticovid adottate nella mia città non abbiano tutta l’aria di essere un tappabuchi dalle connotazioni punitive, che scarica sulla cittadinanza la responsabilità dei mancati provvedimenti istituzionali?

Chi lo sa.

Magari ci scrivo uno sketch di cabaret insieme all’amico che mi aspettava invano alle undici di un venerdì mattina, davanti a un bar che doveva essere chiuso, ma non lo era.

L’altra sera ho visto in strada un tipo alto e grosso, vestito di pelle lucida, con in testa due corna nere e lunghissime, tipo Malefica della Disney.

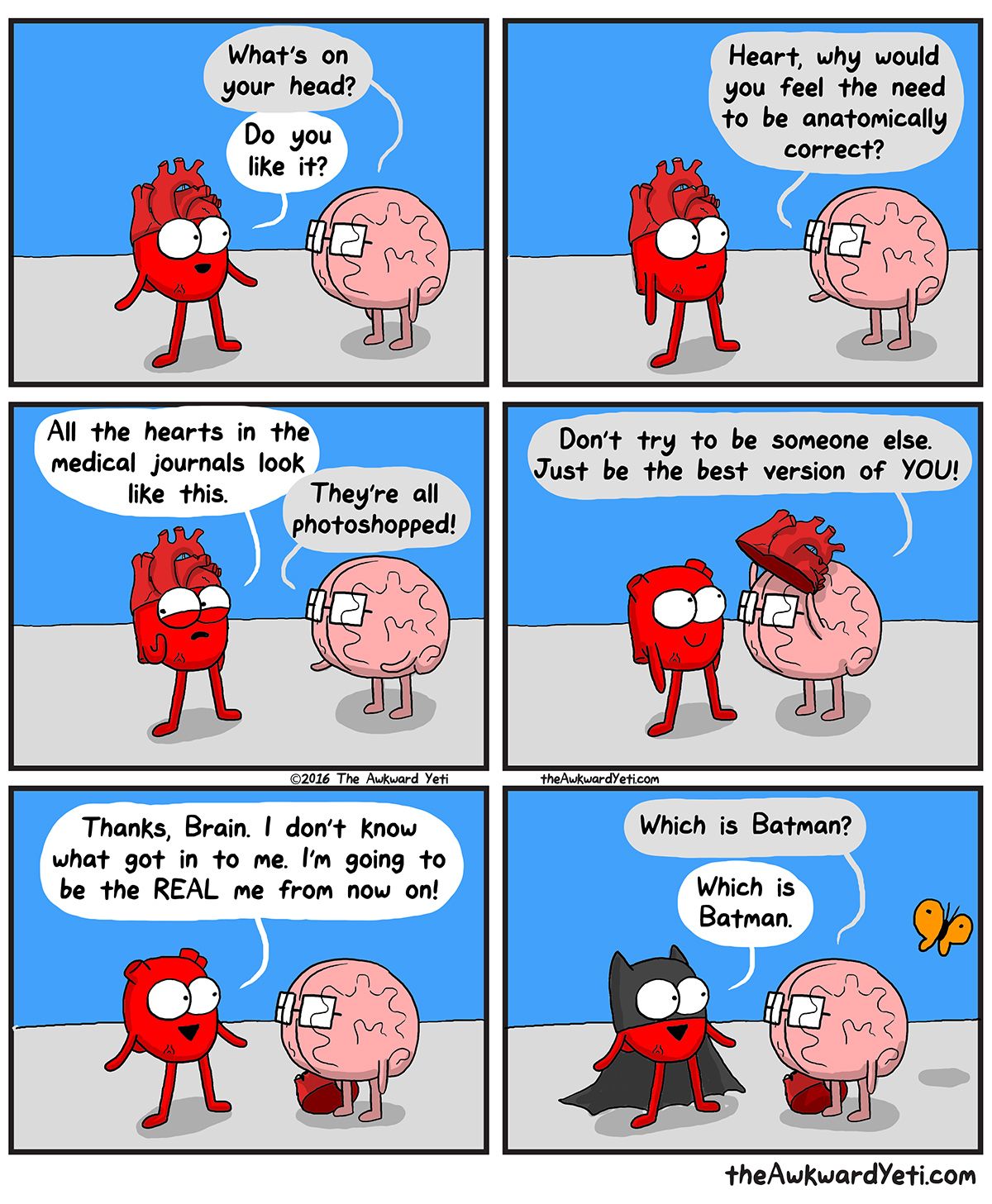

L’altra sera ho visto in strada un tipo alto e grosso, vestito di pelle lucida, con in testa due corna nere e lunghissime, tipo Malefica della Disney. Ho una nuova versione del meme “quando ordino qualcosa online vs quando arriva”.

Ho una nuova versione del meme “quando ordino qualcosa online vs quando arriva”.