Mi arrivano notizie dal paese.

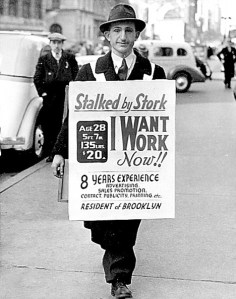

“Sai, ho trovato un lavoro! Nella rivista per cui ho pubblicato gratis da studente. Ancora non possono pagarmi, ma hanno cambiato format e di sicuro i soldi arriveranno. Poi mi faccio contatti, mi hanno fatto intravedere un lavoretto…”

Intanto che leggo, il vicino del piano di sotto tiene una vera e propria conferenza sui suoi principi morali, e lo fa nel mio salotto: la sua connessione gli sta dando problemi e mi ha chiesto il favore di usare la mia per la terza parte del suo ultimo colloquio di lavoro. Per la verità non capisco bene di cosa parli agli esaminatori (tre uomini e una donna, l’assonanza col film non mi sembra un caso), ma ad aspirare a quel lavoro d’ufficio sono rimasti in quattro. Il vicino insegnava italiano fino a qualche mese fa, ora si è accorto che le scuole di lingue che non hanno chiuso per il virus non hanno certo troppe ore di italiano da offrire agli insegnanti: quando si deve tirare la cinghia, si imparano solo le lingue necessarie a produrre. Spoiler: l’italiano raramente si trova nel novero.

Il colloquio del vicino finisce in tempo per ora di pranzo, così apparecchio nella “sala colloqui”, ritornata salotto. Il vicino rifiuta l’invito a restare, non fidandosi forse della mia pasta ammescata, e mi confessa che non è soddisfatto di come lui abbia svolto la prova di lingue. Già perché, in queste selezioni che non finiscono più, è prevista pure quella, oltre a una prova di informatica. E meno male che non c’è il test psico-attitudinale, come quello che hanno dovuto sostenere svariati amici per Amazon!

Mi accorgo solo dopo mangiato di un altro messaggio, non dal paesello ma dal capoluogo: l’amica traduttrice. È su di giri: ha trovato una casa editrice che le fa addirittura il contratto! Cioè, il contratto, ho presente? Avevo ragione io, duecento euro per un part-time non si può sentire. Finora però ci si era sempre pagata l’affitto: certo, a patto di accettare tre o quattro lavori alla volta… Questo editore invece è uno onesto: addirittura si parla di seicento euro! Sempre part-time, ovvio. Certo, quando c’è qualche traduzione urgente da fare, lei non sta tanto a guardare l’ora…

Anche al vicino di giù (quello del colloquio nel mio salotto) era stata chiesta flessibilità. Su questo argomento spinoso, alcuni amici hanno avuto la bella pensata di essere onesti, col loro test psico-attitudinale di Amazon, e confessare che no, sulla flessibilità sono “poco d’accordo” (crocetta virtuale sulla casella apposita). Il vicino, invece, ha contattato tutti gli italiani che lavorano nell’azienda in cui vorrebbe entrare, ha scoperto che sono perlopiù milanesi imbruttiti stile figa-fatturato (lui è toscano, poteva andargli peggio…) e si è sentito dire: “Qui il lavoro finisce quando finisce il lavoro!”. Se insegnasse ancora italiano, assegnerebbe la frase agli alunni chiedendo di spiegargliela. Credo che la risposta non gli piacerebbe. Ma gli va bene lo stesso: lavorando da casa, si può almeno esercitare a suonare la chitarra, in previsione di quando potrà tornare a esibirsi col suo gruppo. Perché prima o poi succederà, vero?

Torniamo al paese. Mesi fa avevo applaudito la scelta di un amico, fresco di esame di abilitazione nel suo campo, di lasciare la piccola azienda a conduzione familiare in cui si faceva sfruttare con un patto non scritto: al momento mi sobbarco, per uno stipendio medio-basso, turni che vanno ben al di là delle otto ore. Poi, una volta abilitato, non rompete e mi date quello che mi spetta. A me sembrava un pozzo senza fondo. Anni di ore regalate, e stress, per un salto nel vuoto che, a dirla tutta, si fonda su un assioma interessante: puntare le speranze di fare carriera su datori di lavoro che, finora, ti hanno schiavizzato. Il problema, come sapete, è che da noi è la prassi.

Ultimo viaggio nel magico mondo del lavoro a Barcellona: ricordate il mio compagno di quarantena? Era a vagabondare per la Galizia, è tornato ieri. Comunque, prima del lockdown, al ritorno dal colloquio per il call center di Disney+, era tutto rammaricato perché non aveva saputo imitare Baloo. Sì, proprio quello del Libro della giungla. Ve lo giuro. Lì i colloqui d’ingresso erano più “dinamici” e “proattivi”, come amavano ripetere gli esaminatori, e tra le prove c’era “Imita il tuo personaggio Disney preferito”.

Lui era convinto di non essere passato. Quando gli è arrivata la telefonata, io c’ero. O meglio, ero in un’altra stanza. Gli sentivo balbettare, ancora assonnato, che “dell’azienda gli erano piaciuti i valori, lo spirito…”. Imparavo così la versione inglese della fuffa che si racconta a chi decide se assumerti, per non dire: “Mi è piaciuto l’ammontare dello stipendio”. Tanto, il suo piano diabolico era portarsi il taccuino al lavoro, e scrivere i suoi appunti per il blog personale, mentre rispondeva a genitori disperati perché non sapevano come proiettare i contenuti dell’app sulla smart TV (e la parola app gli era sconosciuta quasi quanto smart TV).

Insomma, da questo magico excursus nei “mondi del lavoro” (quelli delle mie due terre) potremmo ricavare due questioni e una premessa. La premessa: si parla di gente laureata tra i trenta e i quarant’anni, che viene da un contesto familiare più o meno simile. Non oso neanche immaginare cosa succeda a chi debba fare la fila per gli alimenti fuori alla parrocchia di Santa Ana: anche se le Sindy rebels, le lavoratrici sessuali e Top Manta mi tengono aggiornata.

Il problema che vedo di più in questa mia capitale del Mediterraneo settentrionale (come la chiamano dei conoscenti marocchini) è: la fuffa, a Barcellona, regna sovrana. Avete presente la casa sulla sabbia di biblica memoria? Ecco, chiamerei così un posto che fonda la propria economia sulla fama che ha tra i turisti e sulle multinazionali che vengono a risparmiare in forza lavoro, con stipendi un po’ al di sopra dei mille euro: stipendi niente male a queste latitudini, che una persona straniera si può aggiudicare per il solo fatto di parlare la lingua che parla, e di mettere piede nell’ufficio al momento giusto. Ho già parlato dei risultati della gentrificazione, qui mi limito a ricordare: Barcellona dà, Barcellona toglie.

Un mese e vivi in un appartamentino piccolo ma grazioso in zona “centrale ma non troppo”, mentre lavori in un call center con un contratto a servizio (o anche a tempo indeterminato, per quello che vale qui), e il mese dopo perdi il lavoro, o la padrona di casa ti spiega che le serve urgentemente l’appartamento per la figlia (scorciatoia per rompere contratti d’affitto molto vincolanti). Allora viene da chiedersi se la figlia della signora non sia in realtà una turista svedese che le pagherà in una settimana quello che le dai tu in un mese: tanto gli altri del condominio sono immigrati o a loro volta turisti di passaggio, che non si mettono a chiamare la polizia, e la Marieta del primo andava a scuola con la madre della padrona di casa! Quindi c’è l’illusione di stabilità: che “è già qualcosa” (ci torneremo tra poco), ma diventa pericolosa quando smetti di avere un’età appetibile per le aziende che cercano, e gli agenti immobiliari a cui ti rivolgi per un appartamento cominciano a dirti che il proprietario vorrebbe solo spagnoli, e a giudicare dal tuo cognome non sembra essere il caso…

Veniamo alla mia terra d’origine: qui il problema principale, oltre alla cronica mancanza di lavoro, sembra essere una questione di percezione, proprio. L’idea che lo sfruttamento è un male necessario, ed “è già tanto” che si lavora. La mia amica traduttrice è una bomba, risolve problemi semantici che io non vedo nemmeno. Per lei, una volta accantonato il progetto di trasferirsi all’estero era scontato che il mondo del lavoro fosse questa merda, e si credeva pragmatica nel dirmi: “L’importante è che io riesca a pagarmi l’affitto”. Finché il padrone di casa ha fatto la stessa pensata della “collega” catalana che aveva bisogno dell’appartamento per la figlia: dunque, nel caos totale che al momento governa AirBnb in Italia, ha cacciato studenti e lavoratori precari per mettersi in casa i turisti.

Adesso si pongono domande interessanti: il lavoro a distanza aiuterà a colmare questo gap, una volta epurato dei suoi incredibili problemi? C’è gente che ha risolto con la workation (oh yeah!), cioè la “vacanza di lavoro”: guadagni 900 euro al mese con le piattaforme interinali, ma per camparci ti trasferisci tipo in Thailandia. Pratico, no?

Intanto io, che ho avuto il privilegio di potermi dedicare a quello che voglio nonostante lo sfruttamento del settore, continuo a pensare la stessa cosa di sempre: facciamo ponti.

Sì, noi che viviamo tra mondi diversi. Mettiamo in contatto persone con problemi simili, raccontiamo esperienze di questa terra e di quell’altra, e soprattutto facciamo il nostro, che sia prestare il salotto a un vicino con la connessione che non va, o ricordare a un’amica precaria quanto valga il suo lavoro, visto che chi dovrebbe pagarglielo “si dimentica”, o caccia solo spiccioli.

E sì, sto per concludere come faccio da un po’ a questa parte: ne usciremo fuori soltanto insieme. All’inizio non sembra, ma è così. I diritti altrui non tolgono nulla ai nostri, e migliorano il quadro della situazione.

E un posto al sole non scalda poi tanto, se tutt’intorno si gela.

Ho mandato a monte la riunione di condominio.

Ho mandato a monte la riunione di condominio.

No, che non siamo sconfitti. Certo non lo siamo perché, secondo

No, che non siamo sconfitti. Certo non lo siamo perché, secondo